一、 簡介

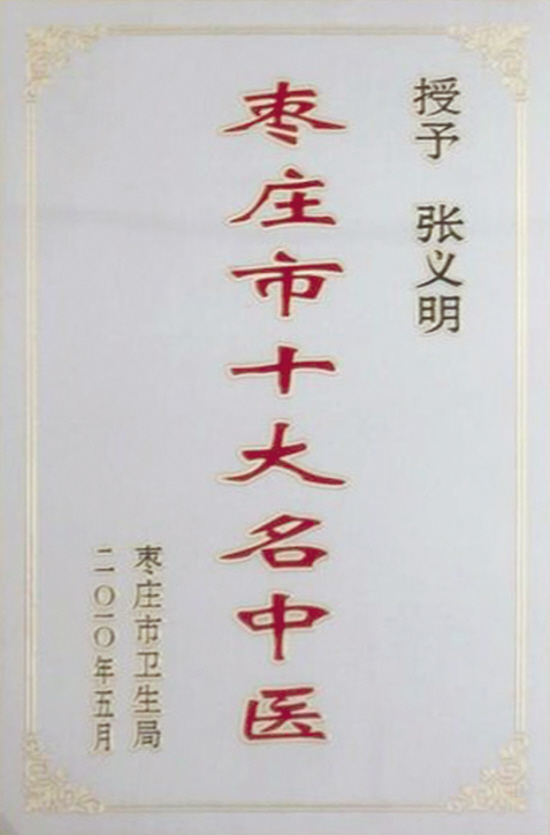

張義明,男,山東滕州市人,中共黨員,1948年9月出生。1964年9月考入山東中醫(yī)藥高等專科學校中醫(yī)四年制專業(yè)。1968年10月分配到山東省巨野縣獨山醫(yī)院,從事中醫(yī)門診工作1年。于1969年11月入伍到中國人民解放軍125醫(yī)院門診從事中醫(yī)工作,并于1970年3月在125部隊政治部從事新聞報道工作。1971年元月進入北京中國醫(yī)學科學院藥物研究所中藥研究生班學習兩年,1972年11月畢業(yè)回125醫(yī)院內(nèi)科從事中西醫(yī)診療及中醫(yī)藥研究工作,1975年5月轉(zhuǎn)業(yè),到山東泗水第二人民醫(yī)院,先后擔任中醫(yī)科主任、工會主席、業(yè)務(wù)院長等職,并兼任泗水中醫(yī)學會副理事長。1991年5月以人才引進調(diào)入滕州市中醫(yī)院,先后擔任門診部主任,醫(yī)務(wù)科長,業(yè)務(wù)院長,黨總支成員,從事中醫(yī)藥醫(yī)療、教學、科研和管理工作。2008年9月退休,繼續(xù)返聘于中醫(yī)院工作,兼任山東省中醫(yī)院大學教授,《中國實驗方劑學雜志》編委,《中國現(xiàn)代中醫(yī)雜志》編委,《山東中醫(yī)雜志》編委,任山東省中醫(yī)藥學會第四屆理事會理事,棗莊市中醫(yī)學會,第三四屆理事會副理事,內(nèi)科專業(yè)委員會副主任委員。滕州市中醫(yī)學會理事長。2003年被山東省人事廳,山東省衛(wèi)生廳授予“山東省名中醫(yī)藥專家”稱號,2010年被棗莊市衛(wèi)生局授予“棗莊十大名中醫(yī)”稱號。

該同志熱愛中國共產(chǎn)黨,忠于黨的中醫(yī)事業(yè),四十四年如一日,傳承黃岐薪火,懸壺濟世蒼生,對技術(shù)精益求精,對病人滿腔熱情,不僅具有精湛的醫(yī)術(shù),而且具有高尚的醫(yī)德。今雖已過花甲之年,仍堅持中醫(yī)醫(yī)學、教學、科研第一線,每周兩天的專家診,日門診量在60—90人次,每周兩個上午的業(yè)務(wù)查房。他擅長中醫(yī)內(nèi)科如脾胃病、肺病、中風病、消渴病、腎病、冠心病;外科急腹癥、皮膚病;婦科月經(jīng)病、帶下病、婦女雜病、不孕不育癥;兒科咳喘病,消化不良等病的診斷和治療。由于中醫(yī)藥理論底蘊深厚,中醫(yī)特色突出,臨床經(jīng)驗豐富,堅持中西互補,故臨床療效顯著,深受廣大患者的贊譽,在魯南地區(qū)享有較高聲譽。

他堅持中醫(yī)藥科研、教學、和著書立說。近年來,個人主持中醫(yī)藥科研課題5項,分別獲省醫(yī)學科技進步獎二等獎一項,棗莊市科技進步二等獎一項,三等獎兩項,出版中醫(yī)藥專著3部,發(fā)表中醫(yī)藥學術(shù)論文36篇,帶教大、中專等實習生200余人次,中醫(yī)帶徒20余人。由于業(yè)績突出,共授予先進工作者獎6次,優(yōu)秀共產(chǎn)黨員4次,優(yōu)秀科技工作者獎6次。

二、學術(shù)宗岐黃

《黃帝內(nèi)經(jīng)》是中華民族傳統(tǒng)文化結(jié)合臨床醫(yī)療實踐而建構(gòu)的醫(yī)學理論體系的奠基之作。它集道、法、儒、墨、名、陰陽、農(nóng)、兵等各家思想精華,與其他學科如哲學、天文學、倫理學、生物學、文史學交叉滲透、影響、融合。其學術(shù)思想充分體現(xiàn)了中華民族的聰明智慧和東方文化思維的光輝,可謂“至道之宗”、“奉生之始”。孔安序《尚書》“以伏羲、神農(nóng)、皇帝之書,謂之三墳,言大道也。”大道即是自然之道和生命之道。

六十年代在學校就讀時,正值文化大革命的前期,學校對學生的學習抓的很緊,特別是對中醫(yī)的經(jīng)典要求背誦的很多,《皇帝內(nèi)經(jīng)》中的重要篇章“上古天真論”、“四氣調(diào)神大論”、“陰陽應(yīng)象大論”、“靈蘭秘典論”“六節(jié)藏象論”“五臟生成論”“經(jīng)脈別論”“熱論”“天元紀大論”“五運行大論”等部分內(nèi)容都要求背誦。然而由于“其文簡,其意博,其理奧,其趣深。”故對于初學者無疑如同登五岳之頂,加上更缺少臨床受益時的感悟,其難度可想而知。然而功夫不負有心人,正是當時的辛勤耕耘,才為后來的深造打下了堅實的基礎(chǔ)。實踐才是檢驗真理的標準,至八十年代,文化大革命剛剛結(jié)束,我在中醫(yī)的醫(yī)療實踐中走了接近20年年頭,憶回首,方知自己對中醫(yī)經(jīng)典的理解如同水上的浮萍草,幸好又趕上了科技發(fā)展的春天。為了進一步深刻學習中醫(yī)精髓和哲學奧理,我不但進一步閱讀中醫(yī)經(jīng)典論著,購買了當時出版的中醫(yī)學等院校第五版教材,在經(jīng)濟不大寬裕的情況下,自己訂閱了五份中醫(yī)雜志,如《中醫(yī)雜志》、《上海中醫(yī)藥雜志》、《新中醫(yī)》、《山東中醫(yī)雜志》和《山東中醫(yī)學院學報》,為了了解構(gòu)建中醫(yī)學體系的古代哲學和社會人文科學,我兩次自帶干糧到曲阜師范大學圖書館抄閱資料,每次都在一周左右,像老子的《道德經(jīng)》,任繼念的《中國哲學史》,《周易。系辭》、《史記》、《淮南子》、《漢書》、《尚書》、《左傳》、《國語》、《禮記》等。同時還多次與當時的《中國社會科學》、《歷史研究》雜志的主編龐樸教授請教,龐教授大氣助人,并給我郵寄了《中國社會科學》雜志,真使我如魚得水,了解和學到了很多在中醫(yī)藥學術(shù)資料中難以見到的東西,在不少學術(shù)領(lǐng)域開始有了自己的見解,如關(guān)于中醫(yī)陰陽學說的淵源問題,我撰寫了“陰陽學說淵源析疑”一文,發(fā)表在《山東中醫(yī)學院學報》1987.(11)4.36。

不論是中醫(yī)同仁同道還是關(guān)心中醫(yī)的學者友人常常提到如何突出中醫(yī)特色,那么究竟什么是中醫(yī)特色呢?我以為天人合一的整體衡動觀和以象思維構(gòu)造的辯證施治,即定位定性辯證,則是中醫(yī)學不同于和優(yōu)勢于其他醫(yī)學的靈魂和特色。

中醫(yī)學和西醫(yī)藥學產(chǎn)生于東西方不同的文化背景,由于中西醫(yī)文化觀念和認知思維的差異,東方科學文化知識體系在認知思維上采取了具有相當模糊性的“象”為最基本的思維單元,象思維來源于大自然和普通生活,無論是人還是自然界中的一切,他們的存在必然會展現(xiàn)出自己的“形象”,中國人稱其為“象”。比如:自然界的天象,氣象,聲象,色象;社會生活的世象,景象;精神生活的心象,意象;《靈樞。本臟》指出:“視其外應(yīng),以知其內(nèi)臟,則知所病矣。”《素問。陰陽應(yīng)象大論》則進一步介紹了透過外表現(xiàn)象認識疾病本質(zhì)的方法:“善診者,察色按脈,先別陰陽”。我積四十余年臨床經(jīng)驗,在中醫(yī)天人合一及臟象學說的指導(dǎo)下,結(jié)合現(xiàn)代醫(yī)學的解剖,生理和各種生化檢查結(jié)果,進一步完善了辯證論治的理論,創(chuàng)立了先定位再定性的較為完整的辯證施治理論。所謂定位,即采用以下四種方法定位,一是以解剖部位定位,例如心居于胸腔,隔膜之上,位于左側(cè),那么在左胸部的部位出現(xiàn)悶痛等,則首先應(yīng)考慮病位在心;二是以生理功能定位,如心主神明,如神志上出了異常,則在定位上應(yīng)首先考慮心;三是以臟腑與形體官竅的聯(lián)系上進行定位,如心在液為汗,在體合脈,其華在面,開竅于舌,如汗液、面色、舌尖出現(xiàn)異常,則首先考慮為心之病。四其他定位方法,如經(jīng)絡(luò)循行定位,《內(nèi)經(jīng)》中病機十九條的理論定位,吸取現(xiàn)代醫(yī)學各類檢驗結(jié)果和各類現(xiàn)代化檢查設(shè)備幫助定位,其定性則主要依據(jù)臟腑的病理特征進行分型定性。四十多年來,我不僅在各科臨床上取得了十分顯著的療效和經(jīng)驗,更重要的是在學術(shù)思想進一步完善和發(fā)展了中醫(yī)象思維的辯證理論體系,具體思想特點有三:一、繼承中醫(yī)學象思維辯證思想的精華,從現(xiàn)代對人體微觀認識的最新成果中,提煉出對“象”的新認知。二、以“象”的新認知為中心,升華中醫(yī)藥學術(shù),探索傳統(tǒng)學術(shù)的“現(xiàn)代化”轉(zhuǎn)換,進一步補充和完善象思維的辯證理論體系,為中醫(yī)的標準化發(fā)展邁出了一步較為成功的借鑒。三、把現(xiàn)代化科技成果,特別將現(xiàn)代醫(yī)學的各種檢驗數(shù)據(jù)和各種醫(yī)療設(shè)備所檢測到的結(jié)果,納入證的范圍,補充了象思維思想的不足。

脈診是祖國醫(yī)學在漫長的醫(yī)學實踐中創(chuàng)造出來的一種簡便易行具有較強的科學技巧的診斷方法。故古人謂“切而,知者謂之巧”。著名醫(yī)家扁鵲即擅長脈診,《史記。扁鵲倉公列傳》中記有“今天下之言脈者,由扁鵲也。”《內(nèi)經(jīng)》記載了“三部九候”等脈法。《難經(jīng)》記有“讀取寸口”診法。東漢張仲景確立了“平脈辯證”的原則,西晉王叔和則編著了第一步脈學等《脈經(jīng)》。歷代醫(yī)家無不以診脈水平的高低來衡量醫(yī)學水平的優(yōu)勢。由于脈診畢竟是一種實踐性與技巧性極強的藝技,脈象的體狀內(nèi)容背的嫻熟,不一定能領(lǐng)悟到其中的奧妙,必須多實踐、求名醫(yī)、多體察、善總結(jié);在多年帶教大中專實習生的過程中,同學們反應(yīng)最多的難題就是脈診。傳統(tǒng)的文獻資料多以位、數(shù)、形、勢四個方面進行分析歸納,現(xiàn)代不少學者通過現(xiàn)代實驗手段進行分析總結(jié),把脈象的部位、至數(shù)、長度、寬度、力度、流利度、緊張度、均勻度八個方面視為脈象要素。但至今仍未形成較為簡便易行又較為科學可行的快速準確的診脈方法。近年來我在傳統(tǒng)診脈的理論基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代研究成果,特別是根據(jù)自己四十余年的診脈經(jīng)驗,將28中常見脈象,按脈象的深淺層次、脈象的頻率、脈象的節(jié)律及脈象的體狀進行歸納,形成了比較科學可行的、易于掌握的、準確性強的快速診脈方法。一、深淺層次歸類;即根據(jù)脈象的浮沉程度,至上而下分為革脈→浮脈→沉脈→牢脈→伏脈五種脈象。二、以脈象的頻率歸類,即根據(jù)脈數(shù)快慢的頻率至快而慢分為疾→數(shù)→緩→遲四種脈象。三、以脈的節(jié)律變化歸類,分為結(jié)、促、代三種脈象。四是根據(jù)脈的體狀表現(xiàn)歸類,分為實脈類:洪、滑、實、弦、緊、長、動、短八種脈象和虛脈類虛、細、弱、散、微、芤、濕、濡八種脈象。這種歸類的診脈法,通過多年的臨床證明,此方法不失為簡便快捷、易于掌握、準確性強,科學實用的快速診脈法。我曾以學術(shù)講座的形式多次為中醫(yī)同道、實習進修生交流,每次深受歡迎。

三、醫(yī)術(shù)重臨床

中醫(yī)藥學不僅有著自己完整的理論體系,而且具有獨特的診療技術(shù)和豐富的臨床經(jīng)驗,歷代名家成才之道無一不是讀經(jīng)典、重臨床。有為才能有位,有療效才是硬道理。所謂“熟讀王叔和,不如診療多。”說明多臨床是提高中醫(yī)療效的重要途徑。從醫(yī)四十余年,不論是在部隊還是在地方,不論是身處醫(yī)院管理還是醫(yī)教研一線的普通醫(yī)生,不論是在職還是退休,不論是患病還是各種節(jié)假日,都能四十多年如一日,讀經(jīng)典、重臨床。今雖年過花甲,仍堅持每周兩天的專家門診和兩個上午的業(yè)務(wù)查房。擅長中醫(yī)內(nèi)科的脾胃病、心系病、肺病、腎病、中風病、婦科的月經(jīng)病、帶下病、婦女雜病;兒科的咳喘病和消化不良等,并積累了豐富的臨床經(jīng)驗和獨特的學術(shù)思想,例如久病多兼瘀,象糖尿病患者的各種并發(fā)癥,其病機基本上都兼有血瘀,現(xiàn)代血流變研究結(jié)果證明,糖尿病視網(wǎng)膜微循環(huán)內(nèi)微血栓的形成,導(dǎo)致了視網(wǎng)膜病變,中醫(yī)稱為血瘀,在辯證治療的同時應(yīng)加入活血化瘀湯藥,丹參、紅花等,則能明顯提過療效。同樣,糖尿病并發(fā)中風病,不論是中經(jīng)中絡(luò),還是中臟中腑,不論是腦血栓形成還是腦出血,其基本病機都兼有瘀,所以在臨床上不論中醫(yī)辨證屬何種證型,但活血化瘀藥一定不能少,特別對于急性腦出血的病人,不少中醫(yī)同道擔心使用活血藥后會加重出血,但我在多年的臨床觀察證實,出血性腦血管病屬“離經(jīng)之血的瘀血”,及時使用活血化瘀藥,如丹參、紅花,甚至破血藥水蛭、地龍,不僅不會加重出血,而且非常有利出血性瘀血的吸收。在內(nèi)科常見病中,象冠心病、肺心病、急慢性支氣管炎、肺氣腫、塵肺,慢性腎炎、腎病綜合征、慢性肝炎、脂肪肝、肝纖維化、肝硬化腹水,慢性胃炎、消化道出血、風濕類風濕關(guān)節(jié)炎、頑固性失眠、血液病、系統(tǒng)性紅斑狼瘡;外科病的急腹癥、骨刺、骨折、前列腺增生、甲狀腺腫大、癭病、銀屑病、硬皮病、結(jié)節(jié)性紅斑、過敏性紫癜、瘢痕疙瘩;婦科中的子宮肌瘤、子宮內(nèi)膜異位證、面部黃褐斑、乳腺增生、崩漏,兒科中的ABO型新生兒溶血,小兒哮喘,五官科中的神經(jīng)性耳聾,視神經(jīng)麻痹萎縮等。其病機都離不開血瘀,而加用活血化瘀藥物,均能顯著提高臨床療效。

脾為后天之本,臨床應(yīng)以顧護脾胃為先,除注重《內(nèi)經(jīng)》中關(guān)于脾胃病和李東垣的《脾胃論》外,尤其擅長使用仲景的瀉心湯類,因脾胃皆屬土,同居中州,為人體氣血生化之源,后天之本。但二者的生理及病理特點各異,脾為陰土,其氣宜升,喜燥而惡濕,胃為陽土,喜濕而惡燥,其氣宜降。人體氣機升降運動的樞紐即在中焦脾胃,如脾胃升降功能失常,不但引起脾胃病變,且能導(dǎo)致五臟六腑的功能失調(diào)。脾胃病變多表現(xiàn)脾氣不升,胃氣不降,出現(xiàn)“清氣在下,則生飧瀉;濁氣在上,則生嗔脹”亦即“痞滿”。對于此類病癥,我多用張仲景的五個瀉心湯,特別是半夏瀉心湯,本方以半夏為君藥,旨在降逆止嘔,痞滿因寒熱錯雜而成,故用芩、連泄熱,又以干姜配半夏辛溫散寒。此乃辛開苦降,寒熱并用,陰陽并調(diào)之法,從而達到恢復(fù)中焦升降,消除痞滿之目的。更佐以人參、甘草、大棗,補益脾胃,助其健運之功。我體會凡各類胃炎、腸炎、腸功能紊亂、胃潰瘍、胃下垂等只要具備胃脘痞滿癥狀的均可用半夏瀉心湯加減調(diào)治,每每效如浮鼓。

“老驥伏櫪,志在千里”,四十四年的行醫(yī)生涯使我和中醫(yī)藥結(jié)下深厚情緣,希望在有生之年能為中醫(yī)藥的繼承創(chuàng)新發(fā)展發(fā)揮余熱,將自己的醫(yī)術(shù)思想和經(jīng)驗傳承給新一代,希望他們能將我國的中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)揚光大,造福于黎民蒼生。